Von Manuel Menrath

Von Manuel Menrath

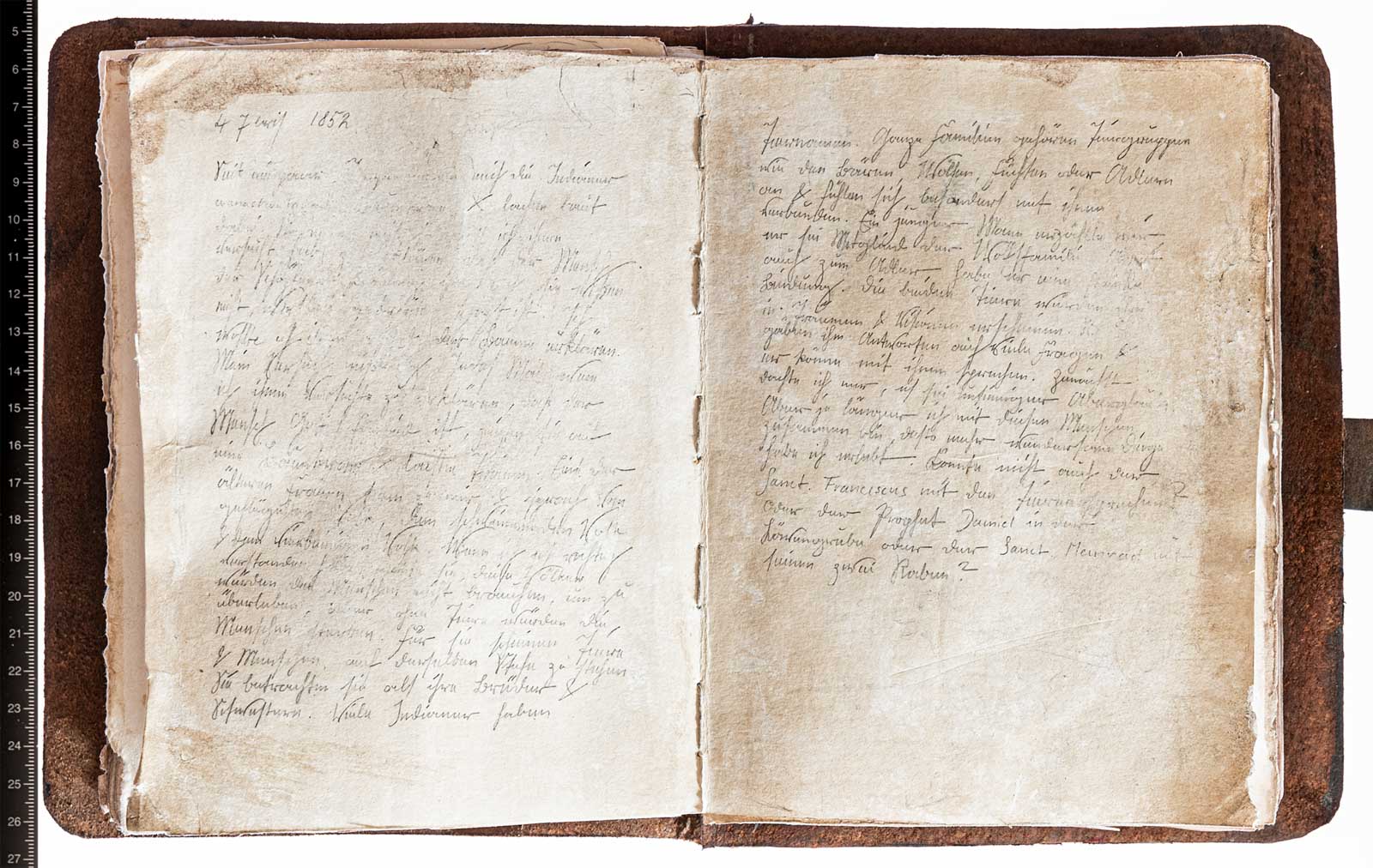

Ein Kurzbrief in zittriger Kurrentschrift1Die deutsche Kurrentschrift (lateinisch currere „laufen“), auch und insbesondere im Ausland nur als Kurrent bezeichnet, ist eine Schreibschrift. Sie war etwa seit Beginn der Neuzeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts (in der Schweiz bis Anfang des 20. Jahrhunderts) die allgemeine Verkehrsschrift im gesamten deutschen Sprachraum. Sie wird auch deutsche Schreibschrift oder deutsche Schrift genannt. und ein ledergebundenes Tagebuch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geben mir seit letztem Jahr Rätsel auf. Sie trafen im Herbst 2020 in einem kleinen Paket in meinem Büro an der Universität Luzern ein. Die wenigen Zeilen auf dem mit Wasserzeichen verzierten Briefpapier liessen sich mit Müh und Not transkribieren:

«Da Sie zu Indianern in Kanada forschen, haben Sie vielleicht Verwendung für dieses Tagebuch von P. S. SJ. Mein Sohn hat es auf dem Dachboden gefunden und mir gegeben, da er es nicht lesen konnte. Der Verfasser war ein Jesuitenpater, der Indianerstämme an der Hudson Bay bekehrte. Mehr weiß ich nicht. In unserer Ahnenreihe gibt es keine Jesuiten. Ich bin alt, ziehe nächste Woche ins Alterswohnheim und kann das Buch nicht gebrauchen. Für Sie dürften die Aufzeichnungen vielleicht von Interesse sein. Es grüßt Sie freundlich, F. S.»

Auf dem Paket war kein Absender und ich konnte auch anhand des Poststempels nicht eruieren, von welchem Ort mir das Tagebuch zugeschickt worden war. Warum die Person die deutsche Kurrentschrift verwendete, ist mir schleierhaft. In der Schweiz wurde diese Schrift bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgegeben. Im Deutschen Reich, also im heutigen Deutschland und Österreich, wurde sie teilweise noch bis Anfang der 1940er-Jahre an Schulen gelehrt. Daher und wegen der Verwendung des Doppel-s tendiere ich dazu, dass mir eine ältere Frau, die aus einem der deutschsprachigen Nachbarländer in die Schweiz gekommen ist und einen Schweizer heiratete, das Tagebuch hat zukommen lassen. Auch musste sie wissen, dass ich zur indianischen Geschichte in Kanada forsche. Wie dem auch sei: Hätte sie gewollt, dass ich mich bedanke und sie kontaktiere, hätte sie ihre Adresse hinzugefügt. Da sie keinen Bezug zum Verfasser des Tagebuchs hatte, erachtete sie es anscheinend nicht als relevant, woher es stammte. Für mich wäre es aber dennoch von Interesse gewesen, zu wissen, auf welchem Dachboden die wertvolle Trouvaille zum Vorschein kam und wie sie überhaupt dorthin gekommen sein könnte. Man hätte diesbezüglich Nachforschungen betreiben können und wäre vielleicht auf Verbindungen von Menschen aus der Schweiz mit der kanadischen Kolonialgeschichte gestossen.

Das Tagebuch beginnt mit dem 14. Januar 1850. Es enthält keine Einträge zum aktuellen Tagesgeschehen, sondern verschiedene Themenschwerpunkte, die in unregelmässigen Zeitabständen niedergeschrieben wurden. Dennoch sind in die einzelnen Abhandlungen gelegentlich zeitnahe Beobachtungen eingebunden. Dies mag erklären, weshalb der Autor vor jedem neuen Eintrag das Datum angibt. Manchmal hat er mehrere Tage an einem Thema geschrieben. Gelegentlich finden sich auch indianische Ortsbezeichnungen wieder, die aber kaum lesbar sind. Der längste Abstand zwischen zwei Einträgen beträgt acht Wochen. Meist aber folgt alle sieben bis 14 Tage ein neuer Text.

Mir fehlte bislang die Zeit, das ganze Tagebuch, das in teils schwer entzifferbarer Kurrentschrift geschrieben ist, zu transkribieren. Einige Seiten sind herausgerissen, andere verblichen oder durch Wasserflecken beschädigt. Das Buch ist gezeichnet von einer beschwerlichen Reise. Auch ist das Schriftbild nicht einheitlich. Besonders Einträge während der kalten Jahreszeit wirken zittrig und sind mit speziell dunkler Tinte geschrieben. Dies mag an der extremen Kälte liegen, denen Verfasser und Buch ausgesetzt waren.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Journale geführt wurden. Der letzte Eintrag stammt vom 28. Oktober 1852 und endet abrupt. Zudem ist aus dem Inhalt ersichtlich, dass der Jesuitenpater bereits längere Zeit mit den Cree (Omushkegowuk)2Auch Mushkegowuk, ist eine Cree-Bezeichnung für die in der Region der Hudson Bay bis nach Saskatchewan lebenden Cree-Indianer. Im englischen auch «Swampy Cree» genannt. an der Hudson Bay3Die Hudson Bay (Inuktitut: Kangiqsualuk Ilua) ist ein über 1,23 Millionen km² grosses Randmeer im nordöstlichen Teil Kanadas. An der über die Hudson-Strasse mit dem Atlantik verbundenen Meeresbucht haben die kanadischen Provinzen Manitoba, Ontario, Québec sowie das Territorium Nunavut Anteil. Die Region ist wenig besiedelt und wird unter anderem von den Cree und den Inuit bewohnt. Seit der Eroberung der Gebiete galt die Hudson Bay als Einfallstor sowohl für die Truppen als auch für Pelzhandel und Besiedelung. zusammenlebte und mit ihnen von Camp zu Camp zog. Daher konzentrierte er sich in den Texten nicht auf neue Erlebnisse, sondern verarbeitete seine bisherigen Beobachtungen thematisch. Vermutlich wollte er später aufgrund seiner Einträge ein Buch über die Cree und ihre Lebenswelt verfassen. Eine entsprechende Publikation ist mir jedoch nicht bekannt und auch Nachforschungen haben nichts ergeben.

Der Autor behandelt u. a. Themen wie Birkenrinde, Elchjagd, Wildgänse, Religion, Tanz, Trommel, Feste, Gesellschaftsordnung, Feuer, Wanderung, Behausungen, Medizin, Nahrung, Kanus, Pflanzen usw. Ich habe bislang fünf Einträge unter dem Titel «Gesellschaftsordnung» transkribiert und werde im Folgenden ein paar mir wichtig erscheinende Kernaussagen zitieren. Das besagte Thema, bei dem es auch um Machtstrukturen geht, gibt ausgesprochen gute Einblicke in das mit indigenen Weltbildern konfrontierte Denkmuster des Jesuitenpaters. Er kann zwar seine kulturell geprägte Weltanschauung als Bewertungshorizont nicht völlig abstreifen. Dennoch erachtet er die Gesellschaftsordnung der Cree beinahe der europäischen als ebenbürtig, wenn auch grundverschieden. Dies ist insofern erstaunlich, da in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein europäischer Überlegenheitsdiskurs dominierte, der sogenannte «Naturvölker» als «kultur- und zivilisationslos» definierte.

Gelegentlich vergleicht der Jesuitenpater die Lebensgemeinschaft der Omushkegowuk mit dem Urchristentum, wie jener Abschnitt vom 15. Juli 1851 verdeutlicht:

«Sie sind zweifelsohne Kinder Gottes. Gewiss, die Bibel können sie nicht lesen und sie scheinen auch zentrale Bestandteile des christlichen Glaubens nicht nachvollziehen zu können. Aber sie sprechen zu Gidschi Maanidu mit jener demütigen Hingabe, wie sie bereits die ersten Christen in ihren kleinen Gemeinden verinnerlicht hatten. Es ist nicht der Gott des Alten Testaments, an den sie sich wenden, sondern der milde waltende, durch Jesus Christus erfahrbare. Mir scheint, dass diese fröhlichen und oft zu Scherzen bereitstehenden Menschen in der Tat Nachkommen der verlorenen Stämme Israels sind. Von mir in ihre Sprache übersetzte und an sie herangetragene Bibelstellen, wie die Beschreibung der Sintflut, sind ihnen vertraut. Sie erzählen von Visionen ihrer Ahnen, die in dunklen Winternächten ein helles Licht über das gefrorene Meer schweben sahen, das ihre Herzen erwärmte. Auch feiern sie ein Fest des Lichts ungefähr zu jener Zeit, an der Weihnachten ist. Ständig bitten sie mich, ich möge ihnen aus der Bibel vorlesen und Geschichten über Jesus erzählen. Dann setzen sie sich zu mir und bilden einen Kreis. Oft kommt es vor, dass einer der Ältesten das Wort ergreift und ebenfalls eine Geschichte erzählt, die einer aus der Bibel nicht unähnlich ist.»

Der Autor konnte aufgrund seiner christlichen Sozialisierung wohl nicht realisieren, dass für die damaligen Cree «Gidschi Maanidu» (eigentlich Anishinaabe-Cree: Gichi Mandoo4 aus der Ojibwe Cree-Sprache gichi = gross, und manidoo = wird in den westlichen Sprachen oft fälschlicherweise mit Geist (Spirit) oder noch falscher: mit «allmächtiger Gott» übersetzt. Tatsächlich ist es für Europäer schwierig, eine klare Übersetzung zu machen, da unsere Vorstellungen von den christlichen Gottes- und Geistesbegriffen geprägt ist. Ebenso schwierig sind die Übersetzungen, die von den Cree selbst gegeben werden, da diese, je nachdem, ob sie christianisiert wurden oder nicht, oder je nach Lebensweise, anders ausfallen. Helfen könnte dabei das Alaju-Wort home, das in der Nienetwiler Kultur bekannt ist. Das Wort setzt sich aus hom = alles/nichts/Null und ei(a) = Zeit, Kausalität, Verbindung zwischen Raum und Zeit, Moment des Verstehens, zusammen und bedeutet in etwa das, was das Sammeln ermöglicht und somit alles im Universum möglicherweise sinnvoll macht. Man könnte home auch das nennen, was wir als Macht bezeichnen, jedoch nicht als eine hierarchische Gesellschaftsordnung (oder höheres Wesen), wie das in der heutigen Zeit gesehen wird, sondern als gemeinsame Ordnung und das Zusammenleben aller Dinge, das durch das Sammeln von sich gegenseitig beeinflussenden Möglichkeiten ausgedrückt wird.) kein personifizierter Gott war, sondern eher eine geheimnisvolle, das ganze Universum durchströmende Kraft, die alle Wesen miteinander verband. Auch mythische Erzählungen wie die Sintflut entstanden bei den Cree in ihrem natürlichen Lebensraum, da die riesigen Sumpf- und Moorlandschaften unterhalb der Hudson Bay zu den grössten Süsswassergebieten der Erde zählen und unzählige Seen und Flusssysteme haben, die bei Hochwasser für Menschen lebensgefährlich werden. Dass das Weihnachtsfest zeitgleich mit den Feiern zur Sonnenwende bei Indigenen der nördlichen Hemisphäre zusammenfällt, geht wohl auf den römischen Sonnengott Sol Invictus zurück, dessen Feiertag die Christen in Rom übernahmen, da sie in Jesus Christus5Mythologische Figur im Christentum. Jesus Christus (von altgriechisch Ἰησοῦς Χριστός Iēsoûs Chrīstós [iɛːˈsuːs kʰriːsˈtos], deutsch ‚Jesus, der Gesalbte‘) ist nach christlicher Lehre gemäß dem Neuen Testament (NT) der von Gott zur Erlösung aller Menschen gesandte Messias und Sohn Gottes. die Geburt der wahren Sonne sahen.

Aufschlussreich ist, was der Autor am 3. September 1852 über das Weltbild und damit verbundene Hierarchien innerhalb der Omushkegowuk-Gesellschaft festgehalten hat:

«Wird ein Tier getötet, so spricht der Jager (sic!) ein Gebet und bittet um Verzeihung. Der Aberglaube der Menschen ist tief (?). Sie beten zu Geistern der Tiere, damit sie ihnen eine günstige Jagd bescheren, und vollführen allerhand Rituale. Sie errichten ein kleines Zelt aus Elchleder und Birkenästen, in das ein Ältester hineinkriecht, um dann im Innern fürchterliche […] (unlesbares Wort) Laute von sich zu geben. Mein Einwand, nicht zu den Tieren zu beten, sondern einzig um Gottes Segen zu bitten, stiess auf Unverständnis.»

Die folgenden Sätze sind aufgrund eines Wasserflecks auf der Seite nicht lesbar. Am 4. September 1852 hält der Jesuit dann aber fest (siehe Abb. 1):

«Seit ein paar Tagen nennen mich die Indianer (unlesbares Cree-Wort) ‹Baumkrone› und lachen laut dabei. Sie nennen mich so, weil ich ihnen versucht habe zu erklären, dass der Mensch der Schöpfung Krönung ist. Doch sie wissen nicht, was ein gekröntes Haupt ist. Ich wollte es ihnen anhand der Bäume erklären. Mein Versuch misslang. Jedes Mal, wenn ich ihnen versuchte zu erklären, dass dem (sic!) Mensch Gottes Ebenbild ist, zeigten sie auf eine Baumkrone und lachten Tränen. Eine der älteren Frauen kam zu mir und sprach vom geflügelten Volk, dem schwimmenden Volk und dem vierbeinigen Volk. Wenn ich es richtig verstanden habe, meinte sie, diese Völker brauchten den Menschen nicht, um zu überleben, aber ohne Tiere würden die Menschen sterben. Für sie scheinen Tiere und Menschen auf derselben Stufe zu stehen. Sie respektieren sie als ihre Brüder und Schwestern. Viele Indianer haben Tiernamen. Ganze Familien gehören Tiergruppen wie den Bären, Wölfen, Füchsen oder Adlern an und fühlen sich besonders mit ihnen verbunden. Ein junger Mann erzählte mir, er sei Mitglied der Wolffamilie. Aber auch zum Adler habe er eine starke Bindung. Die beiden Tiere würden ihm in Träumen und Visionen erscheinen. Sie gäben ihm Antworten auf viele Fragen und er könne mit ihnen sprechen. Zunächst dachte ich mir, es sei unsinniger Aberglaube. Aber je länger ich mit diesen Menschen zusammen bin, desto mehr wundersame Dinge habe ich erlebt. Konnte nicht auch der Heilige Franziskus mit den Tieren sprechen? Oder Daniel in der Löwengrube oder der Heilige Meinrad mit seinen zwei Raben?»

Der Autor führt noch einige Beispiele an und beschreibt, dass die Omushkegowuk keine wirklichen Hierarchien in ihrer Gesellschaftsform kennen:

«Es ist zwar meistens so, dass Männer und Frauen getrennte Arbeiten verrichten. Doch der Mann ist nicht das Familienoberhaupt, und je nachdem, was die Situation erfordert, ist auch das Weib tonangebend. Es sind die Ältesten, Männer und Frauen, deren Rat man befolgt und denen man nicht widerspricht. Es gibt Häuptlinge für die Jagd, andere legen die Wanderrouten fest, und dann gibt es solche, die Streitigkeiten schlichten. In der Indianerfamilie, mit der ich den letzten Winter verbracht habe, bestimmte eine Frau, welche Jagdroute eingeschlagen werden sollte und was alles vorzubereiten war. Alle hörten ihr still zu. Dann brachen die Jäger auf die Elchjagd auf. In dieser unwirtlichen Gegend, wo der Tod oft näher als das Leben haust, braucht es die Talente aller, damit der eisige Winter überstanden werden kann. Man folgt jemandem, weil er vorausschauend ist und sich mit seiner Erfahrung für das Wohl aller eingesetzt hat. Dies verleiht der führenden Person eine ganz natürliche, man könnte sagen, gottgegebene Autorität.»

Diese Passage bestätigt, was in der neueren Literatur über nordamerikanische Indigene ebenfalls festgehalten wird: Einen «Häuptling» als allgemeinen Anführer in sämtlichen politischen und sozialen Bereichen anerkannten indigene Nationen in der Regel nicht. Auch waren es nicht nur Männer, die das Sagen hatten. Bei den Irokesen beispielsweise setzten mächtige Clanmütter die Chiefs ein und konnten sie auch wieder abwählen, wenn sie sich nicht bewährten. Doch als die Europäer mit den Indianern Geschäfte tätigten oder Verträge über die Landnutzung abschlossen, übertrugen sie ihr hierarchisch orientiertes System auf sie. Sie erkoren beispielsweise einen Anführer einer Reitertruppe als ihren direkten Ansprechpartner aus und machten ihn somit zu ihrem Häuptling für alle weiteren politischen Verhandlungen.

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die bislang transkribierten Tagebucheinträge des (noch) unbekannten Jesuitenpaters aussergewöhnliche Einsichten in die indigene Lebenswelt im Norden der heutigen Provinz Ontario in der Mitte des 19. Jahrhunderts vermitteln. Die Omushkegowuk standen zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen zwar bereits seit über 200 Jahren in direktem Kontakt mit den Europäern und tätigten mit ihnen Handelsgeschäfte. Dennoch war ihr kultureller Alltag – noch weitgehend unbeeinflusst von westlichen Wertevorstellungen – von ihren eigenständigen Traditionen und Gepflogenheiten geprägt.

Der Jesuitenpater, der seine Beobachtungen in seinem Journal präzise und selbstreflektierend festhält, kann zwar seinen europäisch geprägten Denkstil nicht völlig abstreifen und neigt hie und da zu Bewertungen. Doch letztlich begegnet er den Indigenen nicht mit kulturellem Superioritätsgehabe, sondern interessiert sich für ihre Weltanschauung, die so ganz anders ist als die seine. Während er in hierarchischen Strukturen der Kirche und der sich anbahnenden nationalstaatlichen Weltordnung aufwuchs, spielen diese im indigenen Alltag keine Rolle. Für die Omushkegowuk hat beispielsweise Macht nicht mit individueller Überordnung und Selbstverwirklichung zu tun. Jeder Einzelne stellt seine besonderen Fähigkeiten für das Wohl der Gemeinschaft zur Verfügung und ordnet sich diesem Prinzip unter. Denn in der unwirtlichen Gegend unterhalb der Hudson Bay nützen weder Rang, Name, Geschlecht noch Herkunft etwas, sondern lediglich die Erfahrung, wie man gemeinsam überleben kann. Der Missionar wäre mit seiner ganzen Bildung ohne die Hilfe der Cree in dieser Welt völlig verloren gewesen. Dies scheint ihm bewusst zu sein und daher zollt er seinen Gastgebern auch Respekt. Ob er sie aufgrund seiner Sozialisierung in der westlichen Hemisphäre letztlich verstehen kann beziehungsweise erkennt, dass dies nicht möglich ist, und ob er sie aus ihrer eigenen Realität heraus beurteilt oder ihre Gepflogenheiten verurteilt, wird sich in seinen weiteren Einträgen zeigen, die ich gespannt transkribieren werde.

- Inhaltsverzeichnis CRN 3-2021-2

- Editorial CRN 3-2021-2

- Vorwort CRN 3-2021-2

- Eine kurze Geschichte der Macht

- Das Tagebuch des Jesuiten S.P.

- Untersuchungsbericht

- Über die Natur der Macht

- Wie odo und teneak das Rechnen erfanden

- Die Alajuwörter tu katatehe und home

- Die Funde in den Häusern 6 und 7 in Pompeji

- The Alaju Settlement - Teil 3

- Ausblick auf CRN 4-2022-1

- Impressum und Autoren

- Editorial CRN 3-2021-2